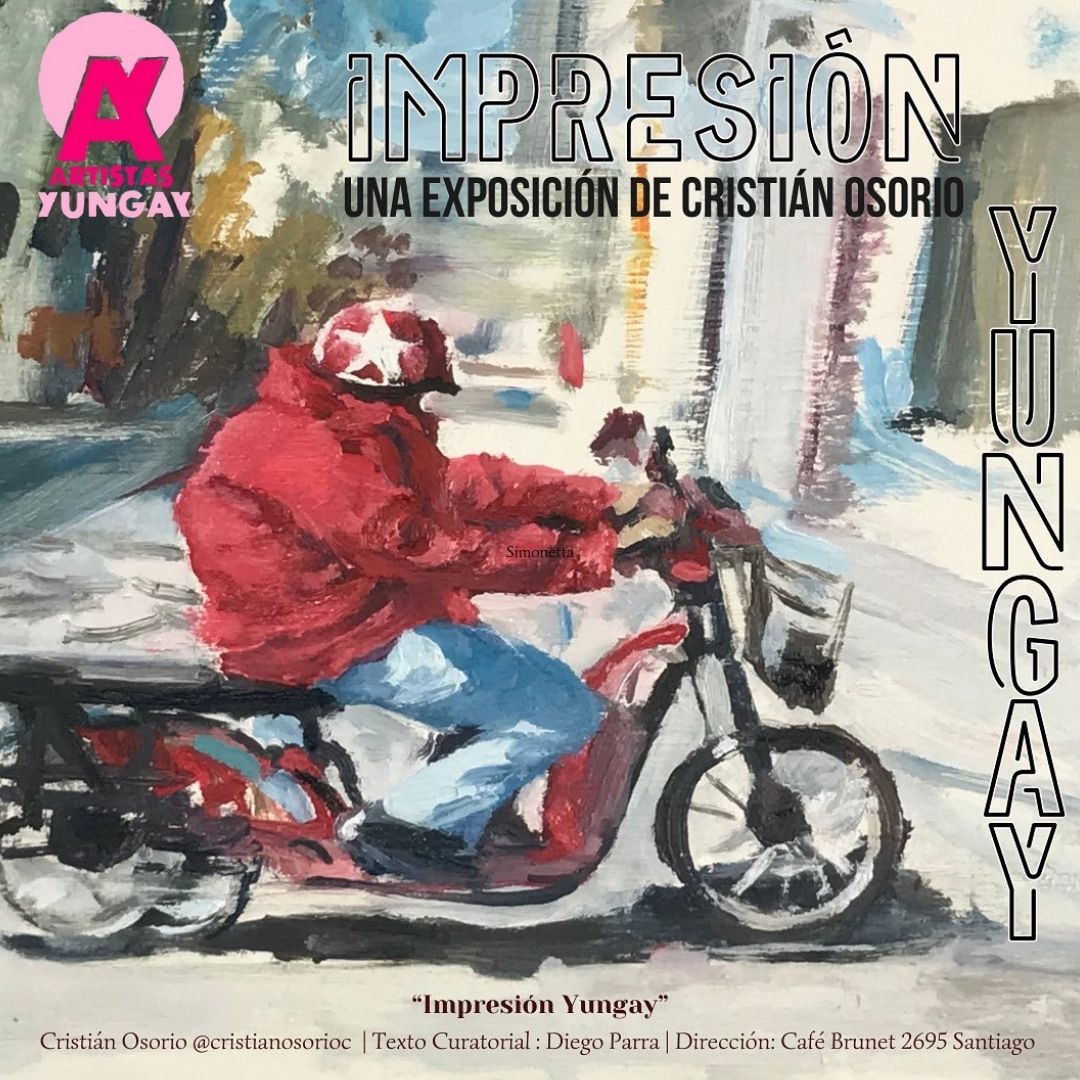

“Impresión Yungay” de Cristian Osorio – Cafe Brunet – Noviembre 2024

Impresionismo de barrio

Cuando Cristián Osorio me pidió un texto sobre algunos de sus últimos trabajos, sacó del bolsillo el concepto de “impresionismo de barrio”. Le dije que me gustaba y que me lo iba a quedar, ya que expresa algo de lo que hay en su trabajo, pero también del ojo de pintor actual: liviano, luminoso, gozador, y un poco de frivolidad. La escala barrial del concepto le da una cercanía al “Impresionismo” (con mayúscula) de la cual este suele carecer, porque cuando pensamos en los franceses del s.XIX, pensamos en mirada burguesa, insolente y hedonista. Pero las pinturas de Osorio son infinitamente menos pretenciosas: son la mirada de quien silenciosamente circula por su barrio buscando algo que no sabe qué es, pero que si lo encuentra rápidamente lo hace suyo.

Yungay es su barrio, lleno de gente mayor y jóvenes gentrificadores (incluyendo a un presidente), con almacenes atiborrados de dulces y abarrotes, con casas de esas que uno sabe son de techos altos, suelo de madera y frío en el verano. También hay cafés, bares y restoranes, que hacen de este sector algo bohemio, pero con la calma que caracteriza a quienes buscan huir del desenfreno de Bellavista, o del bullicio de Universidad Católica. Es un barrio que vive la mitad del tiempo a la antigua, y el resto del tiempo tratando de estar a la moda. Captar eso es difícil, ya que tal como la luz que tanto inspiró a los impresionista, es algo que desaparece en el preciso instante en que lo reconocemos: un señor con terno y sombrero que hace su recorrido diario para comprar el diario o su kino; unas suculentas que se multiplican como callampas en la humedad; perros flojos y guatones que nos recuerdan que el “aguachamiento” es un deporte nacional; o también el contraste entre los vagabundos que llevan su vida a cuestas, y la gente cool que come pancito de masa madre. Todas esas imágenes se graban en el ojo de Osorio, que las logra hacer sobrevivir un poco más de tiempo en nuestras propias retinas.

En su “Panorama de Santiago” (que cita al pintor de pintores, don Juan Francisco González) vemos quizá lo mejor de su mirada, ya que logra dar con ese tono diáfano propio del Santiago al mediodía en verano, cuando todo parece ser cubierto por un filtro blanco que de tanto iluminar casi nos ciega. Además, algo que me gusta particularmente, es que mira hacia donde no hay grandes torres, que son la maldición de Santiago, que lo único que tenía realmente bello era su continua y permanente vista de la cordillera y que el brillo obsceno de Sanhattan terminó por hacer desaparecer para todos los que no vivimos en la precordillera o la “cota mil”. Sus techos marrones y los centenarios árboles verdes configuran la visión de un Santiago ya decrépito y quizá en extinción.

Y bueno, si no es para dar permanencia a eso que sabemos que ya no estará ¿para qué pintar?

Diego Parra Donoso

Crítico de arte